コットンの日30周年、「国境を超えた成長へ」を掲げて開催

日本紡績協会と日本綿業振興会は2025年5月9日、東京・目黒のホテル雅叙園でコットンの日記念イベント「コットンの日2025(COTTON DAY 2025)」を開催した。「コットンの日」は1995年に日本紡績協会が提唱し、日本記念日協会から正式に認定を受けて制定されたもの。日本紡績協会とアメリカの国際綿花評議会が協力し、毎年5月に記念イベントを開催している。30周年の節目となる今回は、「Expanding Beyond Borders ― 国境を超えた成長へ」をテーマに、講演やコットン・アワードの表彰式などが行われた。Text & Photo: Shinichi Higuchi(樋口真一)

開会あいさつに登場した日本紡績協会の尻家正博会長(シキボウ社長)は、「国内市場は人口減少や高齢化の影響で縮小傾向にあるが、円安やインバウンド需要の回復もあり、一部の小売やアパレルでは明るい兆しも見える」と現状を分析。その上で「持続可能な成長のためには、視野を海外へ広げ、海外市場への展開を加速する必要がある」と語った。

また、日本綿業振興会が展開する国産綿素材の普及活動や認知向上施策にも触れ、「産業と生活者の双方にとって、綿がより価値ある素材として選ばれ続けることが重要だ」と述べた。

EU政策の専門家であるヒル・アンド・ノウルトンのマルタ・ボンベリさんは、「EUの政策動向――コットン・サプライチェーンへの影響」と題し、現在EUで進行中のサステナビリティ関連法案とその影響について解説した。

特に注目されたのは、企業に環境・社会的責任を課す「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」と、サステナビリティに関する情報開示を義務付ける「企業持続可能性報告指令(CSRD)」で、いずれもEU域外の企業にも2028年以降、適用される見通しだ。

加えて、製品設計段階での環境配慮を義務づける「エコデザイン規則(ESPR)」、統一的な繊維表示制度、さらには環境訴求の裏付けを義務化する「グリーンクレーム指令」などが、繊維業界全体に大きな影響を及ぼすとされる。ボンベリ氏は「政策はバリューチェーン全体にまたがっており、企業は“ダブルマテリアリティ”(企業が社会や環境に与える影響と、社会や環境の変化によって受ける影響の両方)という視点で自社のリスクと影響を評価し、早期に対応することが求められます」と呼びかけた。

元中部経済産業局長で現在は明星大学教授を務める細川昌彦さんは、「トランプ政権の日本企業への影響」と題して講演。米国の通商政策を主導するトランプ政権の構造を解説しつつ、日本企業がいかに対応すべきかを、実際の交渉経験に基づいて語った。

細川さんは、トランプ政権の関税政策が「貿易赤字の是正」「製造業の回復」「交渉材料としての駆け引き」という三つの目的に基づいていると解説。自動車への25%関税が与える影響について、「日本の雇用550万人が関わる自動車産業への打撃は大きく、交渉の中でも最優先課題になっている」と述べた。

さらに、農産物(ミニマムアクセス米)の輸入拡大や、米造船業の再建支援を通じた交渉戦略など、日本の立場から“提供できる譲歩”の在り方を紹介。繊維業界に対しても、「米中関税戦争で中国製衣料品が米市場から締め出されることで、アジアや日本市場に流れ込む可能性がある」とし、ダンピング対策や市場防衛策の準備が必要だと指摘した。

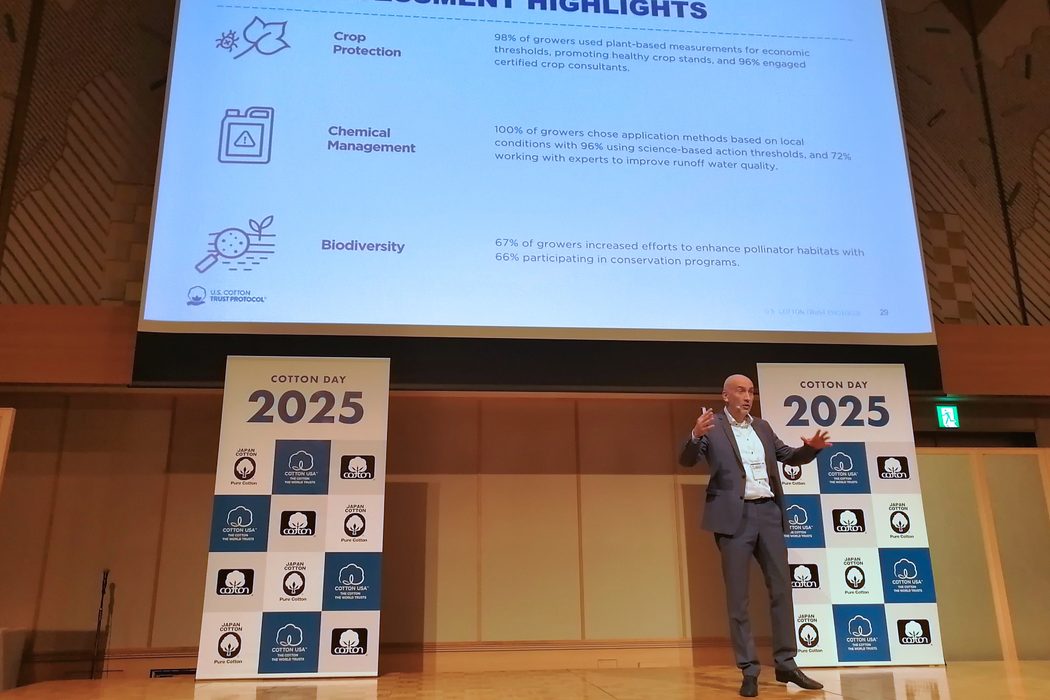

国際綿花評議会(CCI)アジア地区担当上席理事のラズヴァン・ワンチャさんは、「データに基づくアメリカ綿の持続可能性」をテーマに講演を行った。

ワンチャさんは、ネイティブアメリカンの「七世代先を見据えた意思決定」の哲学を紹介しながら、USコットン・トラスト・プロトコルに基づく取り組みを解説。同プロトコルは、アメリカ綿花栽培地の約31%を対象に約1,000万件の農業データを収集し、環境指標の改善を推進している。

講演では、2015年比でCO₂排出量を29%削減、水使用量の最適化や土壌浸食の抑制、不耕起農法による土壌の健全性向上など、科学的根拠に基づく改善成果が多数紹介された。特に温室効果ガスの主因が窒素肥料であることから、現地では適量施肥やAIを用いた精密灌漑などの技術導入が進められているという。

また、ブランド企業によるトレーサビリティの活用や、EUのグリーン・ディールなど国際規制への対応も進んでおり、「サステナビリティはコストではなく、競争優位につながるバリュー(価値)」との認識を示した。

なお、イベント内では「コットンアワード2025」の授賞式も行われ、タレントでモデルのゆうちゃみさんが受賞した。